食物强化工作 勾勒从现状到行动的脉络图

作者: 更新时间::2016-04-07 14:22:00 来源:中国食品报

微量营养素缺乏问题依然严峻

由中国疾控预防控制中心营养与健康所主办、家乐福食品安全基金会支持的食物强化工作研讨会日前在京召开。来自卫生计生委、地方政府、粮食行业部门、中国疾控中心营养与健康所、各省、市、县疾控中心、面粉强化行动国际机构、北京大学生育健康研究所、中国农科院生物技术研究所、首都儿科研究所、家乐福食品安全基金会等单位的政府、科研、产业界代表百余人就中国食物强化工作的现状、政策和国际经验及有关行动进行了深入的研讨。

中国工程院院士、中国疾病预防控制中心食物强化办公室主任陈君石表示,随着经济的发展,中国居民的营养和健康状况得到了巨大的改变,多项公共卫生指标已经进入世界先进行列。但微量营养素缺乏的问题,并没有随着人们生活的改善而自动的好转或者消失。比如中国的缺铁性贫血,虽然患病率有所下降,但还是处在比较高的水平。

除了铁缺乏,在碘、维生素A、维生素D缺乏等方面,中国也仍然面临着挑战。根据国际经验,解决这些微量营养素的缺乏,食物强化是很重要、有效的手段。在过去的几十年当中,中国在食物强化方面取得了一些经验,比如食盐加碘;也有一些创新,比如铁强化酱油;在面粉强化多种微量营养素方面,中国尚处于发展阶段。

国家卫生计生委疾控局副局长雷正龙表示,食盐加碘取得了很好的成效,到2010年,全国二十八个省实现了消除碘缺乏病的目标。然而,食物强化改善微量元素缺乏以及国民营养改善的道路依然任重而道远。

国家卫生计生委疾控局主管营养工作的慢病处副处长王莉莉提出,营养改善要政策先行。但也不能否认,我国确实有很多工作是技术先行,随后政策再来保障,科学家们长期不懈的努力,为政策提供了很多有力的科学依据。

2015年中国居民营养和慢性病状况报告显示,十年间,我国居民的体格发育和营养状况总体已经得到了明显的改善,但居民的膳食结构仍然存在着不合理的现象,特别是钙、铁、维生素A和D等部分微量营养素缺乏仍然存在。在政策上,国务院办公厅印发的《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》,明确将强化食品作为发展的重点产品之一,并提出基本消除营养不良现象,控制营养性疾病的增长等具体的控制目标,这对未来推动我国食物强化的营养改善工作提供了坚实的政策保障,全球营养改善联盟2015年9月在坦桑尼亚举办的食物强化全球峰会,重申了“哥本哈根共识”的重要观点——食物强化的投资回报率是所有发展回报率中最高的,呼吁各国继续加大投入,制定符合国情的食品强化的标准、规则、指南、方案,保持现有食物强化工作的良好势头。

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强认为,中国的营养改善工作在各级政府和相关部门的推动下,取得了非常大的成绩,推出了一系列的政策,如贫困地区义务教育学生营养改善计划,贫困地区儿童营养改善计划(6-24月龄婴幼儿辅食营养包),铁强化酱油改善缺铁性贫血,育龄妇女补充叶酸,对于改善我国儿童和各类人群的营养状况起到了很好的作用。今后应继续重视营养改善,借鉴国际经验,结合中国实际,出台和执行好相关政策。

中国疾控中心慢性非传染性疾病预防控制中心吴静处长持相同观点。她希望铁强化酱油项目能稳步地向更广范围推广,令更多百姓受益。

面粉强化行动机构亚洲办公室主任Karen Codling介绍说,该机构的目标是分享全球先进经验,例如怎么执行、采用什么技术、如何进行质量控制、如何提供知识、如何评估所取得的成效。她注意到中国的食物强化工作正面临非常好的时机,希望推动相关项目继续向前。

宁夏吴忠市副市长霍小军介绍了当地食物强化的PPB模式,即把营养知识、食物强化的科技转化为可以通过产品、产业与居民营养健康改善相衔接的力量,当地政府成立了PPB模式产业发展基金,投入30亿元来推动这方面的工作。

现状与政策篇(上)

中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长张兵教授介绍了我国居民微量营养素营养状况。中国居民营养调查显示,铁、钙、维生素A等微量营养素的缺乏依然显著。

从2010—2012年的调查结果看,维生素A的平均摄入量为443视黄醇当量,是推荐量800—1000的一半,钙的摄入量为每天366毫克,与800毫克的推荐量比也差距很大。铁的摄入量为21.5毫克,人群的平均缺乏率较高,其中,18—44岁青年女性可以达到25%。

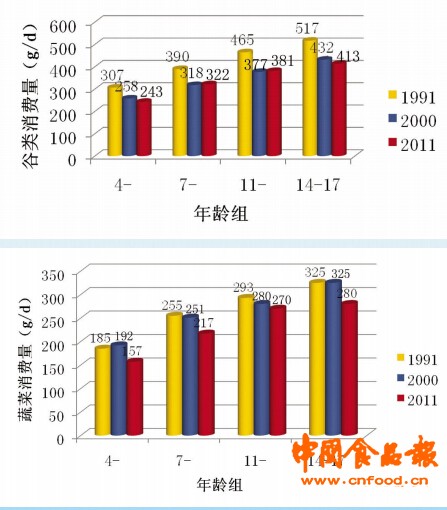

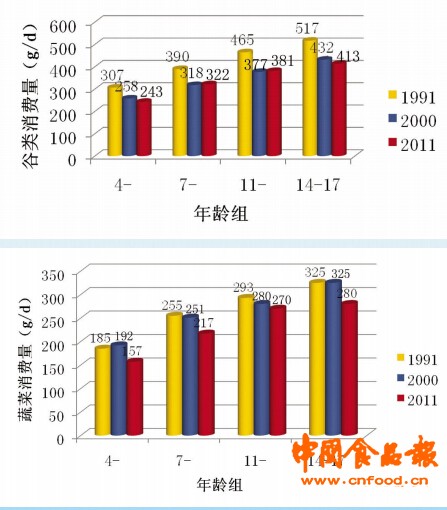

谷物和蔬菜摄入量下降 与微量营养素不足相关

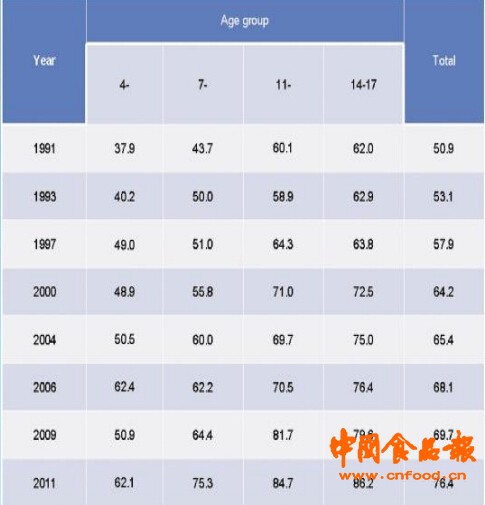

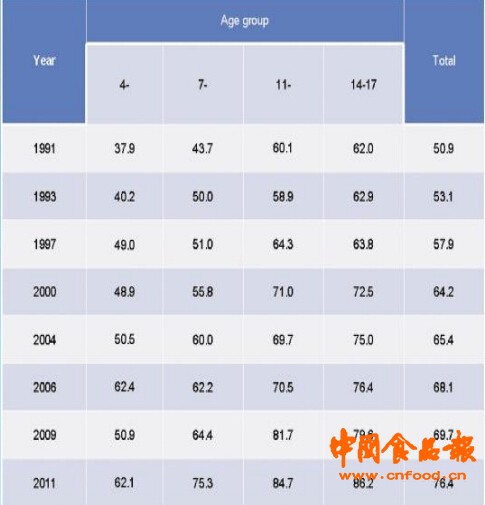

维生素B1摄入不足概率 (%)

维生素B1摄入不足的情况明显,不同的年龄段,日常的摄入量都呈下降趋势。这和主食消费的下降有关,维生素B2也存在相似的摄入量下降的情况。维生素C的摄入量,在四个年龄段都呈下降的趋势,大概都在50%以上。相应的蔬菜的消费量处于不足的水平。

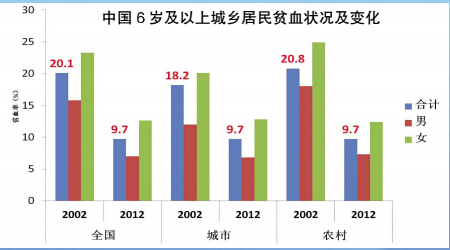

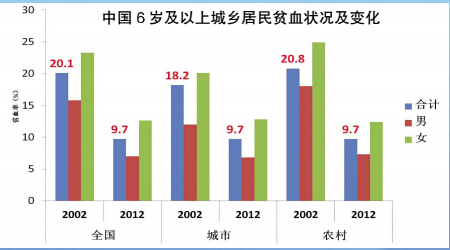

贫血患病率有所下降 但仍不容忽视

贫血患病率接近10%,比2002年下降了10个百分点,孕妇的贫血患病率与十年前比,下降幅度也是比较大的。但仍处于比较高的水平,不容忽视。

农村地区的儿童青少年,身高增长幅度大,大概在3—5厘米,城市大概在2—3厘米,这些增长都显示我国居民的营养状况改善。除了蛋白质、能量以外,微量营养素也得到一定的改善,但是,微量营养素摄入仍然存在着缺乏和不足问题,对敏感人群,具有显著的影响,特别是对孕妇,对儿童,其影响更为显著。

现状与政策篇(下)

中国食物营养改善政策不断完善

食盐加碘与碘缺乏病防控须继续落实

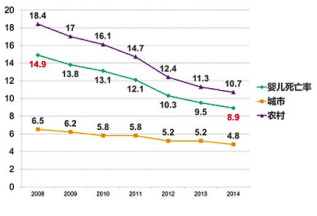

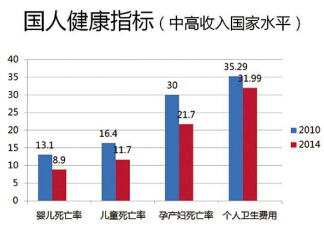

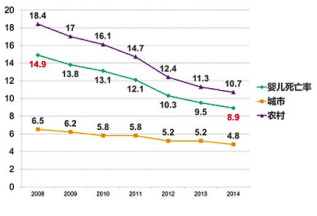

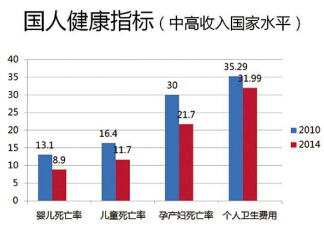

随着社会的进步、卫生的投入、环境的改变、就医水平的提高,我国整体健康水平得到明显改善。婴儿死亡率由2008年的14.9‰降至2014年的8.9‰,孕产妇死亡率由2008年的10万分之34.2降至2014年的10万分之21.7,儿童死亡率下降到11.7‰,个人卫生费用占整个卫生费用比下降到31%,国家的健康指标相当于中高收入国家水平。但是,我国的健康素质发展是不均衡的。2006年中国5岁以下儿童生长迟缓率为9.9%,低体重率为5.9%。农村儿童生长迟缓率是城市的5.3倍,农村低体重率是城市的4.6倍。我国是出生缺陷的高发国,占每年出生人口总数的4%—6%。

2002年中国居民营养与健康状况调查结果显示,我国居民贫血患病率为20.1%,男性为15.8%,女性为23.3%,2岁以内婴幼儿贫血患病率为31.1%,60岁以后老年人贫血患病率为29.1%,15—50岁育龄妇女贫血患病率为19.9%,18—60岁成年男性贫血患病率10.9%。2002年我国城乡3—12岁儿童维生素A缺乏率为9.3%,维生素A边缘缺乏率为45.1%。

慢病成为我国居民死亡的主要原因,占我国疾病负担的86%。主要原因是因为不健康的生活方式。成年人的肥胖达到了5.6%,超重18%。高血压达到24%—25%。隐性饥饿已成为我国的公共卫生问题。

健康中国2020战略提出了公共卫生的十大关键策略和针对的健康问题。其中,第六条就是国民营养改善策略,提出要解决营养缺乏和营养过剩两方面问题。营养缺乏的问题重点包括贫血、维生素A缺乏等;营养过剩的问题包括肥胖、血脂异常、冠心病、维生素中毒等。

营养改善的技术方法包括食物供应和安全、膳食指导、食物强化、膳食营养素补充剂、营养教育与营养信息传播、特殊膳食食物及医学用途特殊膳食。应用适宜的技术方法,发展形成目标明确的营养改善项目及营养促进的各类社会行为,是解决营养问题的主要方法。由于营养的公共属性,政府在营养改善中应发挥主导作用,国家政策是营养改善的基础保障。

近20年,我国出台了大量富有成效的营养改善政策。例如1994年国务院发布的食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例,1995年发布的大豆行动计划,1997年推出的中国营养改善行动计划,2000年8部委联合推动的学生饮用奶计划,2001年4部委联合下发的学生营养餐指导意见,2002年国家粮食局、卫生部发布的实施退耕还林补助面粉营养强化试点工作,2001年和2014年分别发布的中国食物与营养发展纲要,2009年卫生部推动增补叶酸预防神经管缺陷项目。

2010年卫生部出台营养改善工作管理办法,2012年教育部等15部门出台农村义务教育学生营养改善计划实施细则,2012年卫生部推动贫困地区儿童营养改善试点项目。食品营养强化剂使用标准从1986年至今不断更新完善。

碘缺乏病是上世纪70年代我国最重要的公共卫生问题之一。在没有实行食盐加碘之前,我国除了上海市没有碘缺乏病以外,所有省市都有碘缺乏病。我国所有省市,包括上海在内,水都是缺碘的。这就是为什么上海没有碘缺乏病依然执行碘盐政策的原因。我国未实施碘盐政策前,有甲状腺肿的人口达到3500万,患有克汀病即矮小症的人数是25万,对我国社会经济发展产生巨大影响。

碘缺乏病的消除标准不是一成不变的,而是随着防控状态在不断演变的。2008年提出的技术指标是碘盐覆盖率≥95%,居民户合格碘盐食用率>90%。8—10岁儿童触诊或超声诊断甲状腺肿大率<5%。8—10岁儿童尿碘100μg/L以下的比率<50%;50μg/L以下的比率<20%。世界卫生组织正在制定新的评价标准,中国也会做跟进。

在国家水平上我国处于持续消除碘缺乏病的状态。2000年,我国的28个省已实现消除碘缺乏病,新疆、青海、西藏基本消除碘缺乏病。2005年以后我国儿童的甲状腺肿已经下降到5%以下,达到了消除目标。1995年儿童甲状腺肿发生率是20%,2011年的发生率是2.4%,说明政策是有效的。2010年以来,碘缺乏病得到有效控制,典型的克汀病已没有新发病例。

我国人群碘营养总体处于适宜水平。2002、2005和2011年3次全国碘缺乏病监测,8—10岁儿童尿碘中位数均处于基本适宜水平。

普及碘盐为主的防御策略得到了有效的落实。碘盐覆盖率和居民户合格碘盐食用率连续11年达到消除标准并基本稳定;2014年全国碘盐覆盖率为98.62%。

碘盐政策的实施为营养改善提供了成功模式,在政府承诺、多部门协作、依法防控、食盐专营、广泛覆盖、监测体系、健康教育、国际合作上有成功的经验。

育龄妇女补充叶酸

预防胎儿发生神经管缺陷

育龄妇女在受孕28天时,胎儿的神经管是否闭合就已经确定。很多妇女可能那个时候还不知道已怀孕,知道怀孕后再吃叶酸为时已晚,因为从服用叶酸到血液中达到一定叶酸水平需要一些时间。因此,补充叶酸要在孕前开始。

神经管缺陷的发生在我国有非常明显的地域性,北方的发生率明显高于南方,特别是山西、河北、山东更为突出。这与饮食有很大的关系,制定强化策略的时候也需要考虑这个地域分布因素。

调查反映了全国神经管缺陷发生率在2000年—2013年的趋势变化。看上去发生率很低,但这是对怀孕满28周的筛查数据,而怀孕12周左右就可以发现胎儿有神经管缺陷,筛查出来后的孕妇会终止妊娠。一项在山西做的早期筛查数据就令人警觉。

我国家从2009年—2010年开始,实施孕妇免费增补叶酸预防项目,但全国统计数据上并没有看出干预后神经管缺陷发生率有明确的下降。这很大程度上是受统计方法的影响。因为全国统计数据是28周以后的,而实际上如果发生在3个月产检时基本会引产。所以,很多城市的实际数据都不会在28周以后的筛查中体现出来。

补充叶酸对预防神经管缺陷的效果明确。叶酸在体内不能合成,只能通过食物来摄取。在山西的调查发现,99%的妇女的血液叶酸水平低于每日需要量。而如果每天补充0.4毫克叶酸,其叶酸缺乏的风险就会下降85%。0.4毫克的叶酸如果靠吃水果补充,大约需要吃400个中等大小的苹果,而且膳食途径摄入的叶酸的活性也比较低。

从1999年开始,国家给农村户口的妇女免费服用叶酸,这个支出达到1.92亿人民币。

2012年的调查显示,叶酸的增补覆盖率有了明显提高,山西农村达到了66.6%,南方的农村接近90%,血浆叶酸水平也升高了。例如在山西,能达到保护作用的叶酸水平的比率达到了76%。然而能保证从孕前开始有意识增补叶酸的比率依然很低,这是由于很多人还不了解要在孕前补充叶酸,加之婚检环节的取消,减少了对孕前补充叶酸的知识普及发送叶酸的机会。

其实,从全民调查看,男性也缺乏叶酸。中国目前还没有实现全面的叶酸强化政策,有四个原因,一是所有人群是否都有必要增补叶酸,没有共识。二是叶酸主要通过面粉强化,目前没有统一分管部门。卫生部门、农业部门、商业部门各管一部分,没有部门统一负责。三是中国面粉厂分散,偏远农村自产面粉,难以纳入强化。四是公众对叶酸强化与预防疾病的接受程度还不高。实际上,神经管缺陷在中国的北方发生率还是很高的,应该积极预防,提早孕前补充叶酸,支持推进叶酸强化。

叶酸缺乏导致代谢通路异常,其实不仅是神经管畸形,而且是多发性的发育异常。流行病学回顾性调查发现,高发地区提供维生素的蔬菜很缺乏,蛋类、肉类的供应也不够。在山西的两个县试点面粉强化补充叶酸,干预效果显著。

中国疾病预防控制中心营养与健康所 | 联系电话:010-66237298 | 地址:北京市西城区南纬路27号

版权所有:中国疾病预防控制中心营养与健康所 | 网站维护:益智国育(北京)科技有限公司 | 隐私安全

邮编:100050 | 传真:010-67711813 | 邮箱:ccdcnutrition@ninh.chinacdc.cn

Copyright 中国疾病预防控制中心营养与健康所

版权所有 版权与免责声明 京ICP备13005340号