肥胖是一种由于长期能量摄入超过能量消耗,导致体内脂肪过量堆积和(或)异常分布,并达到危害健康程度的一种由多因素引起的慢性代谢性疾病。

危害

- 增加高血压、糖尿病、血脂异常、高尿酸血症、脑卒中、胆囊炎等等疾病的风险;

- 儿童青少年时期肥胖,不仅对儿童现时的健康不利,还会增加成年期慢性病的风险;

- 引起骨关节病、影响生殖功能、增加孕妇的难产发生率和妊高症、妊娠糖尿病;

- 造成自信心降低、心理孤僻等心理问题;

- 增加医疗费用,也加重个人、家庭和社会的经济负担。

致病原因

遗传

家庭中父母与子女肥胖发生率存在关联性,父母肥胖子女可能也肥胖。

不良生活方式

喜食高脂肪的肉类食物和甜食,不吃早餐、经常在外就餐、进餐速度过快、晚餐进食过多、经常性的暴饮暴食、夜间加餐、在看电视时进食过多零食等不良饮食方式容易引起肥胖。另一方面,长时间缺少运动和身体活动,无法消耗过多的能量而导致肥胖。

社会环境因素

大量高脂肪、高能量、高盐、高糖的加工食品或半成品进入家庭餐桌;在外就餐机会增多;媒体广告对食品的误导等。

判定标准

- 5岁以下儿童

采用WHO2006年生长发育标准,计算体重Z评分,2<WHZ≤3为超重,WHZ>3为肥胖。

- 5-6岁儿童

采用WHO2007年生长发育标准,1<BMIZ≤2为超重,BMIZ>2为肥胖。

- 7-17岁儿童

采用《中国学龄儿童少年超重和肥胖预防与控制指南》中BMI超重肥胖判定标准。

- 18岁及以上居民

采用国家卫计委发布的《中国成人体重判定标准》,以24kg/m2≤BMI<28kg/m2为超重,BMI≥28 kg/m2为肥胖。

我国现状

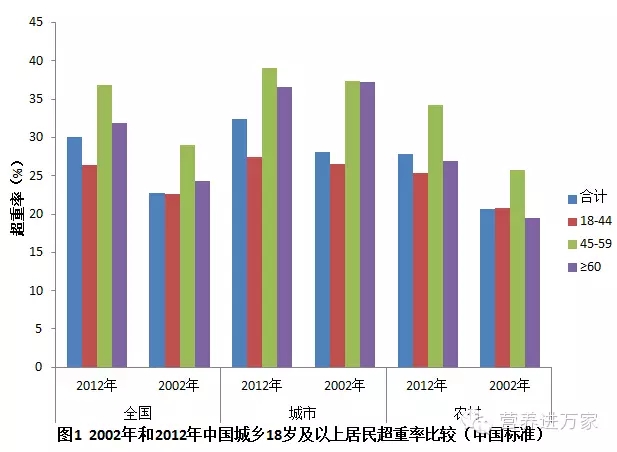

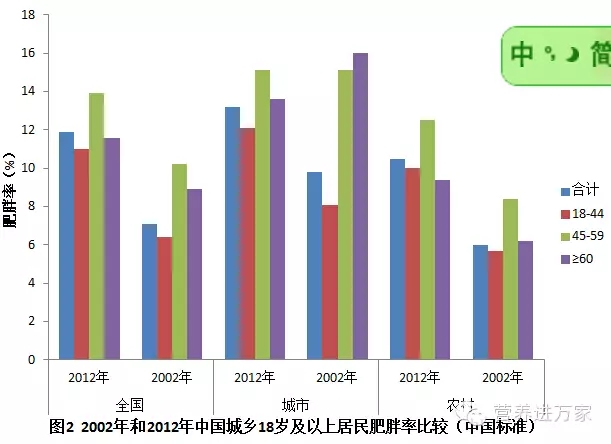

18岁及以上居民

按照我国标准,2012年我国18岁及以上居民超重率30.1%,肥胖率11.9%,其中:

- 城市:超重率32.4%,肥胖率13.2%

- 农村:超重率27.8%,肥胖率10.5%

- 男性:超重率30.3%,肥胖率12.1%

- 女性:超重率29.9%,肥胖率11.7%

男性高于女性,男、女性的超重率和肥胖率城市均高于农村。按照WHO标准,我国18岁及以上居民超重率27.1%,肥胖率5.2%。

与十年前相比

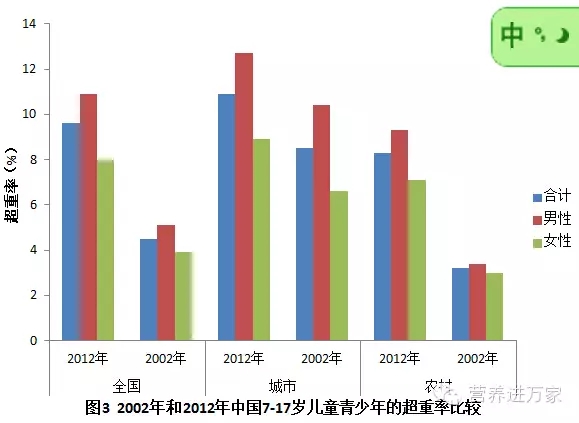

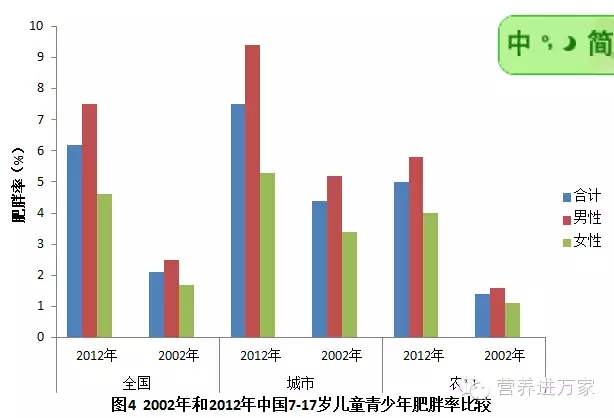

6-17岁儿童青少年

2012年我国6-17岁儿童青少年超重率9.6%,肥胖率6.4%,其中:

- 城市:超重率11.0%,肥胖率7.7%

- 农村:超重率8.4%,肥胖率5.2%

- 男性: 超重率10.9%,肥胖率7.8%

- 女性: 超重率8.2%,肥胖率4.8%

男性高于女性,男、女性的超重率和肥胖率城市均高于农村。

与十年前相比

6岁以下儿童

2013年我国6岁以下儿童超重率为8.4%,肥胖率3.1%,其中:

- 城市:超重率8.4%,肥胖率3.3%

- 农村:超重率8.4%,肥胖率2.9%

- 男童:超重率9.4%,肥胖率3.6%

- 女童:超重率7.2%,肥胖率2.5 %

与十年前相比

我国6岁以下儿童超重率增加了1.9个百分点;城市、农村分别增加了0.7和2.9个百分点;男、女童分别增加了2.1和1.7个百分点。

肥胖率增加了0.4个百分点;城市、农村分别增加了0.6和0.2个百分点;男、女童分别增加了0.6和0.3个百分点。

膳食指导

1.合理控制总能量

绝大多数肥胖者适合选择低能量平衡饮食,能量控制范围在每日1200千卡~1800千卡。特殊生理时期的儿童、青少年、孕妇、乳母、老年人等应特殊对待。

2.尽量做到营养平衡

(1)蛋白质充足,不过量

(2)适当减少碳水化合物,以多糖类食物为主

(3)减少脂肪摄入

(4)增加膳食纤维

(5)补充维生素和矿物质

(6)严格限制含酒精的食物

3.科学选择和搭配食物

(1)食物多样

(2)合理选择食物

4.建立良好饮食习惯

5.饮食控制与运动相结合